Zwei Jahre zuvor gab es schon die

Ein Jahr nach der Grundsteinlegung, am 30. Juni 1929, erfolgte dann die feierliche Einweihung des neu errichteten Gotteshauses. In einem langen Festzug gingen die Moschendorfer Gemeindeglieder vom alten Schulhaus zur Kirche. Gleich drei Musikkapellen begleiteten sie. Und als nach der Schlüsselübergabe das Hauptportal geöffnet wurde, hallten drei Kanonendonner vom Otterberg herüber.

werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist."

werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist."Die Auferstehungskirchengemeinde gehörte anfangs zum achten Seelsorgesprengel der Gesamtpfarrei Hof, der vom zweiten Stadtvikar betreut wurde. Das hatte den Nachteil, dass die Seelsorger der Gemeinde in rascher Folge wechselten. Zwölf verschiedene Vikare und Pfarrer versahen zwischen 1926 und 1948 Dienst in der Gemeinde. Im Zuge der Aufteilung der Gesamtpfarrei Hof in selbständige Pfarreien wurde 1951 das exponierte Vikariat in die Pfarrei Hof-Auferstehungskirche umgewandelt.

Das bedeutendste Ereignis in der Geschichte der Kirchengemeinde war nach dem Zweiten Weltkrieg die Errichtung

eines

großen

Flüchtlings- und Entlassungslagers für ehemalige Soldaten aus

russischer Kriegsgefangenschaft zwischen der Porzellanfabrik und der

Wunsiedler Straße. Die Unterkünfte beherbergten

eines

großen

Flüchtlings- und Entlassungslagers für ehemalige Soldaten aus

russischer Kriegsgefangenschaft zwischen der Porzellanfabrik und der

Wunsiedler Straße. Die Unterkünfte beherbergten zeitweise bis zu 4.500 Menschen. Im Jahr 1949 wurde daher ein

eigenes Lagerpfarramt eingerichtet, das gute Kontakte zur

Auferstehungs- gemeinde unterhielt. In einer kleinen Kapelle

des Lagers konnten eigene Gottesdienste abgehalten werden, und

gemeinsam mit der Stadtmission war man bemüht, die große Not zu

lindern.

zeitweise bis zu 4.500 Menschen. Im Jahr 1949 wurde daher ein

eigenes Lagerpfarramt eingerichtet, das gute Kontakte zur

Auferstehungs- gemeinde unterhielt. In einer kleinen Kapelle

des Lagers konnten eigene Gottesdienste abgehalten werden, und

gemeinsam mit der Stadtmission war man bemüht, die große Not zu

lindern. Später kamen Sowjetzonenflüchtlinge und Spätaussiedler aus den

Ostgebieten hierher. Nach Auflösung des Lagers wurde 1961 ein

moderner Spinnereibetrieb auf dem damaligen Lagergelände errichtet.

Das Heimkehrerdenkmal an der Wunsiedler Straße erinnert aber noch an

das Schicksal derer, die schlimmen Zeiten entronnen waren und neue

Hoffnung suchten.

Später kamen Sowjetzonenflüchtlinge und Spätaussiedler aus den

Ostgebieten hierher. Nach Auflösung des Lagers wurde 1961 ein

moderner Spinnereibetrieb auf dem damaligen Lagergelände errichtet.

Das Heimkehrerdenkmal an der Wunsiedler Straße erinnert aber noch an

das Schicksal derer, die schlimmen Zeiten entronnen waren und neue

Hoffnung suchten.

In den 60er und 70er Jahren hatte die Gemeinde ein großes Wachstum zu verzeichnen. Industriebetriebe wurden errichtet und am Nord- und Südhang des Otterbergs sowie in unmittelbarer Nähe der Kirche wurde die Besiedelung vorangetrieben.

Aufgrund der steigenden Gemeindegliederzahl wurde eine Stelle für eine hauptamtliche Gemeindehelferin geschaffen, die erstmalig 1963 besetzt

wurde.

1965 folgte die Einrichtung eines Pfarrvikariats, so dass nun zwei

Geistliche den Dienst in der Gemeinde versahen. In den 90er Jahren

setzte dann ein kontinuierlicher Rückgang der Gemeindegliederzahl

ein, so dass 2006 das Pfarrvikariat in eine halbe Pfarrstelle mit

reduziertem Dienstauftrag umgewandelt wurde. Schon 2002 wurde die

1987 halbierte Gemeindereferentenstelle nicht mehr wiederbesetzt und

ersatzlos gestrichen.

wurde.

1965 folgte die Einrichtung eines Pfarrvikariats, so dass nun zwei

Geistliche den Dienst in der Gemeinde versahen. In den 90er Jahren

setzte dann ein kontinuierlicher Rückgang der Gemeindegliederzahl

ein, so dass 2006 das Pfarrvikariat in eine halbe Pfarrstelle mit

reduziertem Dienstauftrag umgewandelt wurde. Schon 2002 wurde die

1987 halbierte Gemeindereferentenstelle nicht mehr wiederbesetzt und

ersatzlos gestrichen.Vor diesem Hintergrund erfolgte 2005 die Gründung eines Gemeindeverbundes der Auferstehungskirche mit der Kirchengemeinde St. Peter und Paul Döhlau. Beide Kirchengemeinden arbeiten seither eng zusammen und stimmen ihre Arbeit aufeinander ab.

Auch das Kirchengebäude hat im Lauf dieser Zeit manche Veränderungen erfahren. Ihr heute freundliches und helles Erscheinungsbild verdankt die Auferstehungskirche einer umfangreichen Innenrenovierung im Jahr 1995, bei der insbesondere die Gasheizkörper und die dazwischen befindlichen Einzelbänke entfernt wurden, das Gestühl eine Aufhellung erfuhr und die neue Beleuchtung installiert wurde. Schon in den 60er Jahren hatte man die sehr dunkel wirkende Holzverkleidung am Rand weggenommen.

Kunstgeschichtlich

ist die Auferstehungskirche schlicht gehalten. Die beiden

Leuchter und das Kreuz auf dem Altar sowie die

Taufkannen und die Taufschale sind Ausdruck zeitgenössischer

sakraler Kunstgestaltung. Sie wurden sämtlich von Professor Rudolf

Koch geschaffen. Das Altarkreuz ist aus Holz gefertigt und trägt an

seinen Enden Metallbeschläge mit den Namen der vier Evangelisten.

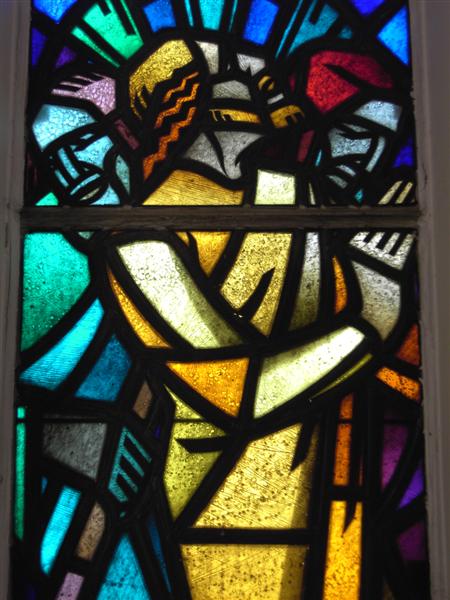

Kunstgeschichtlich

ist die Auferstehungskirche schlicht gehalten. Die beiden

Leuchter und das Kreuz auf dem Altar sowie die

Taufkannen und die Taufschale sind Ausdruck zeitgenössischer

sakraler Kunstgestaltung. Sie wurden sämtlich von Professor Rudolf

Koch geschaffen. Das Altarkreuz ist aus Holz gefertigt und trägt an

seinen Enden Metallbeschläge mit den Namen der vier Evangelisten.Das Innere der Auferstehungskirche ist auf den Altarraum konzentriert. Dort sehen wir drei gotisch zugespitzte Buntglasfenster, die mit der Geschichte von den Emmausjüngern von der nachösterlichen Gemeindewirklichkeit erzählen. Denn wie damals den Jüngern, so bleibt auch uns heute die Freude der Auferstehung oftmals eigentümlich verdeckt. Sie muss in unserem Leben immer wieder neu zum Leuchten gebracht werden, wie durch einen Sonnenstrahl, der die Glasfenster mit hellem Licht durchflutet und dabei unversehen die Geschichte der beiden Emmausjünger zu der unseren macht.

ihren

Herzen

scheint endlos zu sein. Wie Umherirrende gehen sie ihren Weg. Ihren

Seelen ist die Heimat genommen und sie sind auf der Suche nach einer

festen Bleibe.

ihren

Herzen

scheint endlos zu sein. Wie Umherirrende gehen sie ihren Weg. Ihren

Seelen ist die Heimat genommen und sie sind auf der Suche nach einer

festen Bleibe.„Weißt du nicht, was in diesen Tagen in Jerusalem geschehen ist?“ so fragen die beiden Jünger verwundert den fremden Wanderer, der sich zu ihnen gesellt. Und dann klagen sie ihm ihr Leid. Doch nicht der fremde Wanderer ist unwissend, sie selbst sind es. Inmitten ihrer Not ist unerkannt der Auferstandene

Wie die Jünger damals, so sind auch wir unterwegs. Dabei ist uns die Strecke von Jerusalem nach Emmaus mit all ihrer Last recht gut vertraut. Heben wir den Blick und sehen wir auf unser dreigeteiltes Altarbild, dann steht uns vor Augen, dass Gott gerade

diesen

Weg

mitgeht.

Denn links ist der Auferstandene Christus zu sehen, wie er auf die

beiden Emmausjünger trifft. Rechts bricht er ihnen in der

Herberge das Brot. Und in der Mitte erhebt sich das himmlische

Jerusalem als Zielpunkt des Glaubens und der Auferstehungshoffnung.

diesen

Weg

mitgeht.

Denn links ist der Auferstandene Christus zu sehen, wie er auf die

beiden Emmausjünger trifft. Rechts bricht er ihnen in der

Herberge das Brot. Und in der Mitte erhebt sich das himmlische

Jerusalem als Zielpunkt des Glaubens und der Auferstehungshoffnung.Damit wird klar: Gott selbst tritt bis heute auf den Lebensweg mutlos gewordener Wanderer. Er weiß um die Not seiner Menschen und er hat längst schon für neue Hoffnung gesorgt. Denn heute noch bricht uns der Auferstandene das Brot, wenn sein Evangelium verkündet wird. Lebensbrot für Unterwegs teilt Gott dann aus. Wer Jesus in diesem Brotbrechen erkennt, für den wird er der Heiland seines Lebens. Das ist Heimat für die Seele und der Wendepunkt all unserer Emmauswege.

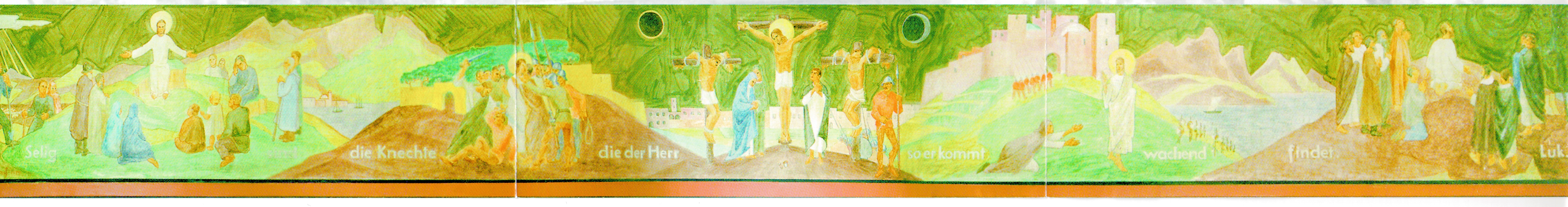

An der Stirnseite der Empore ist über die gesamte Breite ein Bild-Leporello angebracht, das Szenen aus dem Leben Jesu zeigt und damit Gottes Eingreifen in unsere Welt und für uns Menschen augenfällig werden lässt. Der Erzählbogen spannt sich von der Geburt in Bethlehem bis zur Himmelfahrt Christi auf dem Ölberg. Dazwischen ist Jesus zu erkennen, wie er seine Jünger auf einem Berg belehrt und die Kinder zu sich ruft, um sie zu segnen. Es folgen die Gefangennahme und in der Mitte des Bilderzyklus' die Kreuzigung auf Golgatha. Die verfinsterte Sonne und der fast verdeckte Mond deuten die Zeitenwende an, die hier geschieht. Denn mit der Auferstehung beginnt eine neue Schöpfung. Die Erscheinung des Auferstandenen vor Maria Magdalena bringt dies dann zum Ausdruck, bevor mit der Himmelfahrt das Bildzeugnis der göttlichen Heilsgeschichte abgeschlossen wird. Ein gemeinsamer landschaftlicher Hintergrund verbindet dabei die einzelnen Szenen.

Annemarie Nägelsbach, die Künstlerin, hat die Bildcollage sehr markant, aber auch mit viel Liebe zum Detail gestaltet. So sind unter dem Kreuz die Würfel und der Würfelbecher zu sehen, mit denen die römischen Soldaten das Los um das Gewand Jesu werfen. Oder es erinnern Weinstöcke im Auferstehungsbild an die große Weinstockrede Jesu beim Abschied von seinen Jüngern. Entlang der gesamten Bildfolge hat die Künstlerin mahnend für die Gemeinde den Satz geschrieben: „Selig sind

die

Knechte, die der Herr, so er kommt wachend findet.“ Dieses Wort Jesu

aus dem 12. Kapitel des Lukasevangeliums ist damit der

Auferstehungsgemeinde ins Stammbuch geschrieben. Denn nur dort ist

Osterglaube auch lebendig, wo Christen wachsam sind und voller

Hoffnung der Wiederkunft ihres Herrn entgegengehen.

die

Knechte, die der Herr, so er kommt wachend findet.“ Dieses Wort Jesu

aus dem 12. Kapitel des Lukasevangeliums ist damit der

Auferstehungsgemeinde ins Stammbuch geschrieben. Denn nur dort ist

Osterglaube auch lebendig, wo Christen wachsam sind und voller

Hoffnung der Wiederkunft ihres Herrn entgegengehen.Die Taufschale zeigt in der Mitte die Geisttaube. Auf ihrem breiten Rand ist über dem Christusmongramm in Großbuchstaben das paulinische Auferstehungsevangelium aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, eingraviert:

„IST JEMAND IN CHRISTO SO IST ER EINE NEUE KREATUR + DAS ALTE IST VERGANGEN + SIEHE / ES IST ALLES NEU GEWORDEN“.